виртуальный музей

праистории Екатеринбурга

праистории Екатеринбурга

О проекте

Верховья реки Исеть — на данный момент самая изученная в плане археологии территория Екатеринбурга. Около 140 древних памятников, более 20 из них раскопаны. Первые следы пребывания человека датируются IX тысячелетием до нашей эры. В эпоху палеометалла здесь формируется один из очагов уральской металлургии. Отсюда, с раскопок, которые в 1827 году у деревни Палкино провели купец Семен Сигов и священник Верх-Исетского завода отец Евграф, начинает отсчет сама екатеринбургская археология. Виртуальный музей «Истоки Исети» — попытка создать образ первого в истории Свердловской области археологического музея под открытым небом. В его основании — результаты многих лет научных изысканий. Главная цель — показать, как жили те, кто был здесь до нас.

Зона гостеприимства

Входная группа

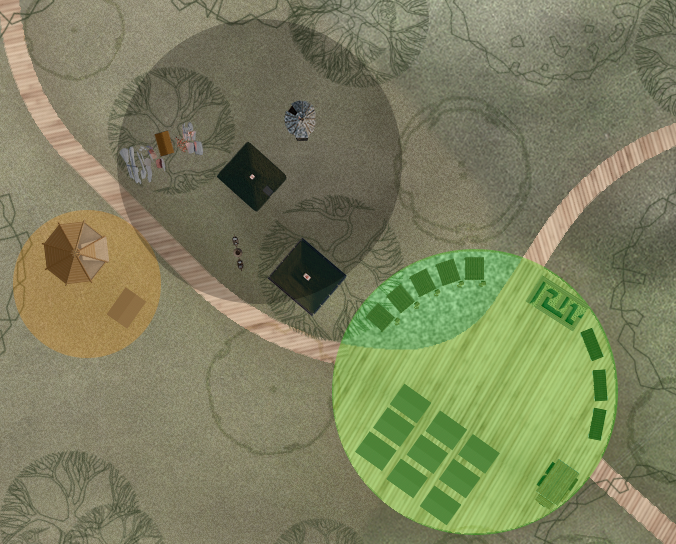

Палеодеревня

Выделка шкур

Гончарная мастерская

Палкинская писаница

Кухонная зона

зона охоты

Рыболовство

Зона ткачества и плетения

Качели

Беседка

Скамья-раскоп

Арт-объект

WC

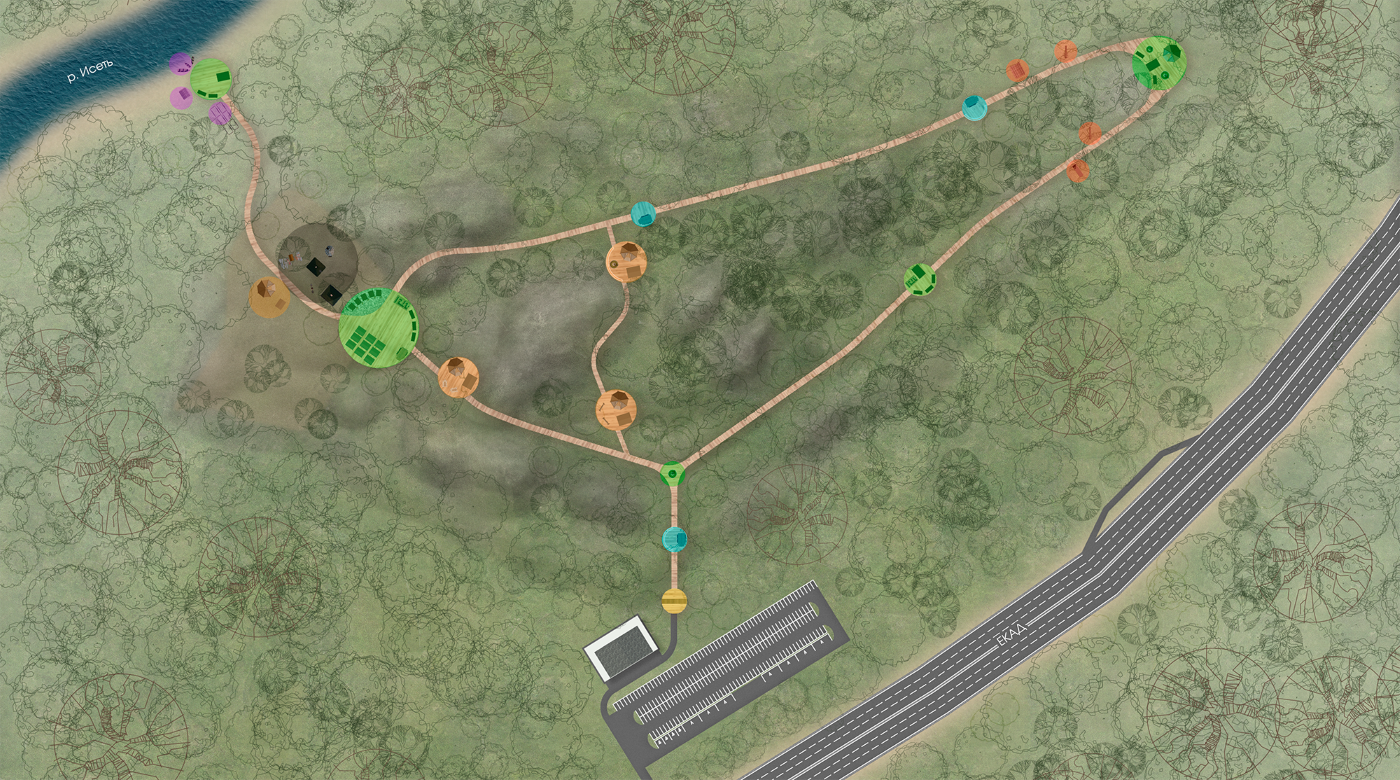

Археопарк

Общий план

объекты инфраструктуры

объекты реконструкции

объекты показа

Охотничий лабаз

Медвежья ловушка

Слопец

Каменоломня

Арт-объект

Зона эмоционально-эстетического воздействия на посетителя, воспроизводящая образы ключевых артефактов, найденных при исследовании древних памятников верховьев реки Исеть.

Арт-объект

Зона эмоционально-эстетического воздействия на посетителя, воспроизводящая образы ключевых артефактов, найденных при исследовании древних памятников верховьев реки Исеть.

Беседка

Зона отдыха для коллективного и индивидуального пребывания, оформленная с соблюдением общей стилистики археологического музея под открытым небом.

Металлургический комплекс раннего железного века

За первое десятилетие исследований на острове Каменные палатки были зафиксированы следы не менее 15 оснований металлургических комплексов, горнов и плавилен, иткульского периода раннего железного века (VII-II вв. до нашей эры). Основания горнов представляют собой яму размерами до 1,2 метра и глубиной до 0,3 метра. Плавильные камеры имели футеровку стен. Они обкладывались щепой и сверху обмазывались глиной. Наземная часть могла иметь также деревянный каркас с глиняной облицовкой или сооружение с каменной кладкой в основании. Температура горения поддерживалась при помощи мехов, через сопла (глиняные трубки, врезанные стену горна) нагнетавшие воздух внутрь камеры сгорания. Чаще всего горны группировались рядом с площадкой, оборудованной крытой постройкой. В пределах такого комплекса могли выплавлять, легировать и разогревать металл, а на площадках производить отливку и обработку изделий.

Гончарная мастерская

Фрагменты глиняной посуды эпохи неолита, энеолита, бронзового и раннего железного веков составляют большую часть коллекции, собранной при исследовании археологических памятников острова Каменные палатки. Не всегда посуда выполняла исключительно утилитарную функцию. Так, при раскопках жилища аятской культуры эпохи энеолита III тысячелетия до нашей эры в центре сооружения рядом с пятнами прокала, оставленными горевшим когда-то здесь очагом, был найден сосуд с орнаментом. Он, как считается, отображает мифологический текст о создании Земли. В верхней части сосуда изображены орнитоморфные фигуры, гагары или утки, ныряющие вглубь мирового океана (озера), чтобы достать кусочек суши, из которой потом разрастётся остальная земля. Этот миф дошел до нас и известен у финно-угорских народов Урала — манси и хантов. В Гончарной мастерской планируется реконструировать процесс создания керамических изделий — от приготовления керамического теста и лепки сосудов до их сушки и обжига.

Входная группа

Шлюз, отделяющий территорию археологического музея под открытым небом от остального пространства. Стартовая и финальная точка экскурсионного маршрута, задающая своим видом настрой на погружение в древнюю историю края.

Грушевидный дом с полуострова Макуша

Найдено на полуострове Макуша в ходе раскопок 1950-1953 годов экспедицией Уральского госуниверситета под руководством Елизаветы Берс. Были раскопаны следы нескольких построек разных эпох, а также следы металлургического производства. Наиболее ранняя постройка, эпохи неолита, зафиксирована Берс при раскопках Верхней Макуши. Жилище имело грушевидную форму и два выхода — один против другого. Центральный вход примыкал к суженной части жилища, а пользуясь дополнительным, можно было выйти на берег существовавшего здесь тогда на месте реки Исеть озера. У входа к озеру было отведено место для постоянного очага. Здесь внутрь землянки проходили три каменные плиты. Между ними и помещался очаг. Кровля жилища, как полагает Берс, была покрыта берестой. Сооружение погибло от пожара и это стало неожиданностью для обитателей, поэтому многие вещи остались лежать на своих местах.

Зона гостеприимства

Административное здание с автопарковкой, кассово-сувенирной зоной, экскурсионным бюро и кафе. Оно позволит посетителю сориентироваться, составить свой трек посещения музея под открытым небом; заказать экскурсию; приобрести билеты и сувениры; отдохнуть, выпив чашечку кофе или чая.

Утепленный дом раннего железного века

Следы двух четырехугольных жилищ наземного типа площадью около 57 квадратных метров зафиксированы при раскопках на горе Малой в деревне Палкино. С учетом рельефа, дома частично упирались в склон, а противоположной стороной возвышались над ним примерно на 80 сантиметров. Сохранились опорные площади, сделанные из каменных плит и глины и нивелировочная отсыпка из щебня. Бревна стен клались горизонтально, одно на другое, и скреплялись наружными и внутренними бревнами-столбами, вбитыми в углах сооружения и посредине каждой из стен. Крыша, судя по всему, была хорошо утеплена. Внутри жилища были оборудованы углубленными в пол чашевидными очажными чашами из обоженной глины. Черновые полы делались из нетолстых обструганных плах, располагавшихся от центра к стенам. Далее эти плахи обмазывались глиной. Обмазка достигала толщины 15 сантиметров. Под очагом и слоем глины был зафиксирован еще один накат из бревен. Вся эта конструкция свидетельствует о том, что люди раннего железного века сильно заботились о лучшей теплоизоляции своих домов

Грунтово-деревянное жилище эпохи энеолита

В энеолите в верховьях Исети сохраняется традиция строить овальные и прямоугольные жилища. Частично врытые в землю, со следами каркасно-столбовых конструкций, они, вероятно, использовались для круглогодичного проживания. Размеры котлованов для прямоугольных жилищ варьировались. От 23 квадратных метров, как у жилища на памятнике Палатки II с острова Каменные палатки. До 41,5 квадратного метра, как у жилища с памятника Макуша III. Они вкапывались в грунт на 20-70 сантиметров. По центру располагался очаг. Иногда, как на Палатках II, он сдвигался ближе к входной группе. Внутри фиксировались следы хозяйственных конструкций. Например, ям, которые могли служить для хранения припасов. Бревенчатый накат, образовывавший стены и крышу полуземлянки, обкладывались дерном, служившим для дополнительной влаго- и теплозащиты.

Первая каменоломня на Урале

Найдена при исследовании памятника Палатки I в 1979 году студентами-историками, проходившими археологическую практику. Согласно первоначальным выводам, она функционировала в бронзовом веке — в конце III – II тысячелетии до нашей эры. Сейчас этот возраст удревлен до неолита, VI-V тысячелетия до нашей эры. Технология добычи камня была такой. При помощи узких каменных плиток и использовавшегося как абразив песка на гранитных плитах в местах их естественных выходов на поверхность постепенно протирались длинные и глубокие ложбины. Затем в них вбивались деревянные клинья-распорки, и заливалась вода. Зимой она замерзала и при расширении раскалывала камень. Для получения одного блока плиту приходилось несколько раз замораживать и разогревать огнем. Считается, что полученные гранитные плиты использовали в качестве шлифовальных плит, терочников для размалывания зерна, в строительстве и перекрытия могил умерших. Кроме того, они служили для меновой торговли.

Каменный точек

Первые люди поселились на острове Каменные палатки в эпоху мезолита, IX тысячелетии до нашей эры. К этому же периоду относится площадка по обработке камня, каменный точек, найденный при раскопках памятника Палатки I. Каменные орудия из яшмы, кремня и даже кварца, позже, в неолите, шлифованные из туфопорфирита, долго оставались основой хозяйственного инвентаря древнего населения горнолесного Зауралья. Высокую ценность они имели даже в начале эпохи металла. Так, при раскопках энеолитического жилища на памятнике Палатки II был найден клад из 27 заготовок, выполненных из черного сланца. Вероятно, о нем забыли вследствие бедствия, обрушившегося на поселок. Жилища этого периода несут на себе следы разрушения вследствие пожара.

Зона ткачества и плетения

Керамические и каменные пряслица из талька — типичная находка на археологических памятниках в верховьях Исети. Фактически это грузик в форме диска или невысокий цилиндр со сквозным отверстием по продольной оси, который применялся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Наличие такого предмета свидетельствует о том, что ткачество было распространено здесь уже в самые ранние эпохи. Более того, ткачество и плетение оставалось одним из основных промыслов таежного населения Урала вплоть до XX века. В Зоне ткачества и плетения будет представлен основной орудийный комплекс этого ремесла и наглядно показаны технологические процессы.

Зона рыболовства

В начале голоцена (современная эпоха четвертичного периода), с IX по III тысячелетия до нашей эры, заболоченная сейчас пойма реки Исеть представляла собой большое слабопроточное палеоозеро Романовское. Собственно, именно в этот период остров Каменные палатки и был действительно островом, отделенным от коренного берега протокой и омываемым водами озера. Оно служило древнему населению источником постоянной пищи — рыбы. Это, как полагают исследователи, и подтолкнуло человека заселить эти места уже в мезолите. Керамические и каменные грузила, поплавки из скрученной в свитки бересты от сетей, деревянные весла, крючки из меди — находки с памятников в верховьях реки Исеть и близлежащих торфяниковых памятников ясно свидетельствуют об этом. В Зоне рыболовства планируется продемонстрировать основные орудия древних рыболовов и дать понимание того, как они когда-то использовались.

Кухонная зона «нянь-кер»

Кухонная зона, стилистически воспроизводящая известные этнографически объекты такого назначения. Включая, традиционную для таежного населения Урала печь для приготовления хлеба — нянь-кер. Функционально площадка должна работать как зона знакомства с уральской гастрономией, уходящей своими корнями в глубокую древность.

Кожевенная зона

Каменные скребки и скребла, сделанные из яшмы, кремня или кварцитовой породы, являются одними из самых распространённых орудий труда, встреченных при раскопках памятников в верховьях Исети. Обычно представляет собой отщеп удобной формы или пластину, с дугообразным рабочим краев, заостроенным краевой ретушью. По большей части применялись для обработки шкур и кожи, а также кости, рога и дерева. Выделанные шкуры и кожи — главный материал, шедший изготовление одежды и обуви, постельных принадлежностей, предметов домашнего обихода и необходимого снаряжения. В Кожевенной зоне планируется проявить этот процесс, являвшийся одним из основных в жизни населения горнолесного Зауралья в древности.

Качели

Зона отдыха, оформленная с соблюдением общей стилистики археологического музея под открытым небом.

Палкинская писаница

На центральной скальной гряде в южной части острова Каменные палатки, на высоте около 2 метров, сохранился наскальный рисунок — Палкинская писаница. Он был найден в конце 1970 годов Т.И. Нохриной. Выглядит как вертикальная черта с ромбом в нижней части. Высота фигуры 13 сантиметров, толщина линии около 1 сантиметра. Рисунок выполнен красной краской — смесь охры (глины?), с водой, кровью и жиром животного происхождения. Исследователями трактуется как знак жизни. Аналогичный знак известен на расположенной выше по течению Исети писанице на мысу Еловом. Датируется эпохой энеолита — бронзового века, III-II тысячелетием до нашей эры. Иконографическая традиция прослеживается до XX века и известна, например, у ивдельских манси.

Охотничий лабаз

Разновидность хозяйственных построек, бытующих до сих пор среди таежного населения Урала. Назначение может быть разным: продуктовый склад, место для хранения охотничьего снаряжения, охотничий помост-скрадок на деревьях. Соответственно, конструкция тоже может быть разной. От простого помоста на деревьях, до небольшого домика, установленного на столбах или сваях. Основная задача — обеспечить сохранность припасов и их недоступность для птиц и зверей.

Медвежья ловушка

Медведь у таежного населения Урала — особо почитаемое животное. В мансийских легендах медведь это сын верховного бога Нуми-Торума, отправленный в мир людей хранить справедливость. От него люди получили огонь, стрелы и лук. Охотиться на медведя разрешалось только при условии соблюдения целого ряда обрядов и ритуалов, включая особый медвежий праздник. Этнографически известно, что добывали медведя, в том числе, с использованием ловушек. Стационарных деревянных сооружений, напоминающих закрытую шлюзовую камеру, где в качестве приманки использовались куски мяса. Такая ловушка могла служить не одно десятилетие.

Слопец

Вид ловушки на лесную птицу (глухаря, тетерева и т.д.) и небольших зверей (в т.ч. соболя), известный с древних времён и применяющийся в таежной зоне Урала до сих пор. Сооружался из трех-пяти нетолстых двухметровых бревен связанных между собой. Один конец такой связки упирается в землю, другой остается над землей, будучи подперт прутиками. Так, чтобы птица или звере в поисках корма мог зайти под связку бревен. Попав туда, птица или зверь задевала специальный прутик — насторожек, отвечающий за удержание бревен в подвешенном положении и механизм приходит в движение. Бревна падают вниз и своим весом давят дичь. Охотнику остается только пройти по своему путику, где во множестве установлены такие ловушки, и собрать трофеи.

Скамейка-раскоп

Зона отдыха для детей и семейной категории посетителей, выполненная в общей стилистике археологического музея под открытым небом и визуально имитирующая археологический раскоп.

Неолитическое святилище

Самый ранний культовый памятник на острове Каменные палатки — неолитическое святилище боборыкинской культуры. Занимало около 40 квадратных метров в юго-западной части памятника Палатки I. Центральную часть занимала небольшая каркасно-столбовая постройка, с вкопанным в центре валуном — алтарным камнем. Рядом располагались три глиняные площадки. С запада — глиняная площадка серо-желтого цвета. К юго-западу от нее вторая — из красной глины. Севернее зафиксирована яма от столба и фрагменты раздавленного сосуда. Третья площадка из белой глины оказалась впоследствии сильно разрушенной. Здесь же зафиксировано кострище. Еще одно найдено на высокой восточной части культовой площадки, его ширина — достигала 1,4 метра. Вокруг — столбовые ямы, которые в плане образовывали ромб с диагональю ориентированной по направлению север-юг. Второй прокал, к западу от центра, имел размеры 0,7 х 0,3 метра. Севернее от него находилась ямка от столба. За пределами этой площадки был зафиксирован комплекс из раздавленных сосудов и столбовых ям. Святилище, вероятно, служило для ритуалов, имеющих связь с мифами о происхождении Земли из зародыша (зерна), спустившегося с неба в потоках верхних вод. А также ритуалов, связанных с восходом и заходом Солнца.

Туалетная зона

Санитарно-техническое сооружение, оформленное с соблюдением общего эстетического кода археологического музея под открытым небом. Главный принцип — учесть потребности всех категориям граждан, включая детей и посетителей с ограниченными возможностями.

Палеодеревня

Проект реализован в рамках государственной поддержки Министерства культуры Свердловской области на реализацию виртуального проекта, выделенной муниципальным музеям в рамках конкурсного отбора на 2024 год

Над проектом работали:

Игорь Пушкарев

Ольга Королева

Иван Нечаев

Евгений Масленников

Александр Думчиков

Оксана Мокеева

Оксана Косенок

Ольга Королева

Иван Нечаев

Евгений Масленников

Александр Думчиков

Оксана Мокеева

Оксана Косенок

Благодарим за помощь и предоставленные материалы:

Свердловский областной краеведческий музей

Уральский федеральный университет

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН

Уральский федеральный университет

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН